Kaum ein anderes Land verursacht so viele Emissionen im Ausland wie die Schweiz. (Illustration: Oder / @ogercartoon)

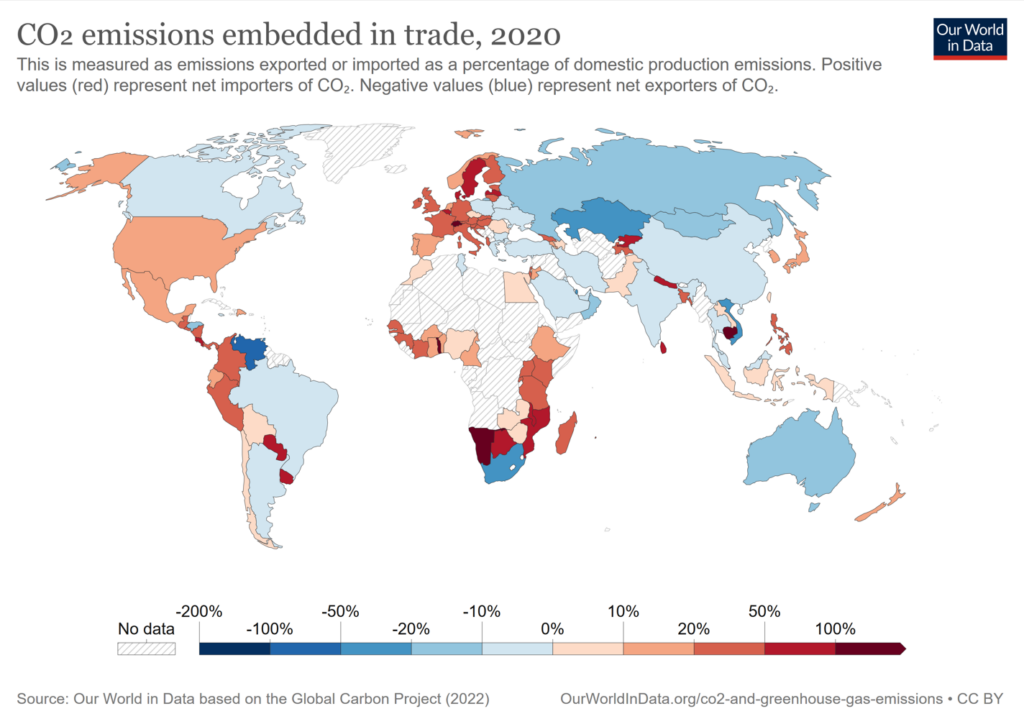

Die sieben Auslandstonnen ignoriert das CO2-Gesetz indes vollständig. In der Gesetzesversion, die wir im Juni 2021 abgelehnt haben, war das noch anders. Kurz: Kaum ein anderes Land verursacht bereits so viele Emissionen im Ausland wie die Schweiz. Gleichzeitig versucht kein anderes Land so vehement, noch mehr Reduktionspflicht ins Ausland zu schieben.

3) CO2-Lenkungsabgabe: Die grössten Verschmutzer bezahlen sie nicht, profitieren aber davon

Der grösste Unterschied der beschlossenen Revision zum abgelehnten CO2-Gesetz ist jedoch die Fixierung der CO2-Lenkungsabgabe, dem Herzstück der Schweizer Klimagesetzgebung. Mit der CO2-Abgabe sollen die Emissionen aus fossilen Brennstoffen einen Preis erhalten. Man bezahlt sie zum Beispiel, wenn man zu Hause noch mit einer Ölheizung die Stube wärmt, oder wenn ein Unternehmen in der Produktion Erdgas einsetzt. Jedoch nicht, wenn man Benzin oder Diesel verbraucht. Denn für fossile Treibstoffe gelten im CO2-Gesetz andere Regeln als für fossile Brennstoffe.

_____________________________________________________________________________________

Das CO2-Gesetz kennt schon seit jeher zwei Mechanismen, die es erlauben, diese Abgabe zu umgehen.

_____________________________________________________________________________________

Die CO2-Lenkungsabgabe ist jedoch keine Steuer, sondern soll lenken. Deshalb bleibt sie grösstenteils nicht beim Bund, sondern wird an die Haushalte und die Firmen zurückbezahlt. Die Idee dahinter: Unternehmen oder Privathaushalte, die bereits heute klimafreundlich unterwegs sind, sollen unter dem Strich mehr zurückbekommen, als sie für ihre Emissionen bezahlt haben. Diese Umverteilung von klimaschädlich zu klimafreundlich soll dazu beitragen, dass sich CO2-arme Lebensstile oder Produktionsweisen rentieren.

Das Gesetz, zu dem das Schweizer Stimmvolk ein Nein in die Urne gelegt hatte, wollte die CO2-Lenkungsabgabe abhängig von den erreichten oder eben nicht erreichten Treibhausgasreduktionen ansteigen lassen. Im neuen Gesetz bezahlt man nun fix 120 Franken pro Tonne Treibhausgase aus fossilen Brennstoffen.

Alle? Nicht ganz. Das CO2-Gesetz kennt nämlich schon seit jeher zwei Mechanismen, die es erlauben, diese Abgabe zu umgehen. Das gilt nicht für Privatpersonen – sie bezahlen die 120 Franken pro Tonne immer – aber für gewisse Firmen. Konzerne aus Branchen, die sehr hohe Emissionen verursachen und gleichzeitig in einem internationalen Wettbewerb stehen, können sich entweder mit einer sogenannten Zielvereinbarung mit Verminderungspflicht von der CO2-Abgabe befreien lassen, oder indem sie beim Schweizer Emissionshandelssystem mitmachen.

_____________________________________________________________________________________

Das Geld fliesst nicht mehr von klimaschädlich zu klimafreundlich, sondern von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich.

_____________________________________________________________________________________

Damit sparen sie viel Geld (siehe Punkt 4 und 5). Gleichzeitig erhalten sie, obwohl sie selber gar nichts einbezahlt haben, bei der Rückverteilung der CO2-Abgabe wiederum Geld. Damit verdreht sich der ursprünglich geplante Lenkungseffekt der CO2-Abgabe in sein Gegenteil: Das Geld fliesst nicht mehr von klimaschädlich zu klimafreundlich, sondern von klimaschädlich zu ultraklimaschädlich.

Für Firmen mit einer Verminderungspflicht wird das neue CO2-Gesetz die Rückverteilung nun abschaffen. Die Firmen im Schweizer Emissionshandelssystem sollen jedoch weiterhin Geld aus einem Topf erhalten, in den sie nichts einbezahlt haben (Artikel 36, Abs. 4).

4) Emissionshandelssystem: Bisher machten die grössten 100 Emittenten Gewinn, wo andere bezahlten

Die grössten Verschmutzer geniessen im CO2-Gesetz aber noch ganz andere Vorzüge. Die meisten Unternehmen, die im Schweizer Emissionshandelssystem (EHS) abrechnen dürfen, gehören zur Schwerindustrie. Die drei Zementhersteller Vigier, Jura Zement und Holcim rechnen ihre Treibhausgasemissionen genauso im EHS ab wie die Chemiekonzerne BASF, La Roche oder Lonza.

_____________________________________________________________________________________

Hätten die EHS-Firmen für all ihre Treibhausgastonnen gleich viel bezahlen müssen wie die Haushalte und die KMUs, dann hätte sie das 3 Milliarden Franken gekostet.

_____________________________________________________________________________________

Zwar müssen die Firmen im EHS anstelle der CO2-Abgabe für ihre Emissionen Verschmutzungsrechte abgeben. Diese werden an der Börse gehandelt und kosten momentan rund 50 Franken pro Tonne. Doch aus Angst, die Konzerne könnten ihre Produktion wegen zu hoher CO2-Kosten ins Ausland verschieben, verschenkt der Staat aktuell die allermeisten von diesen Verschmutzungsrechten. In der Zeit von 2013 bis 2020 verteilte das Bundesamt für Umwelt zwischen 90 und 95 Prozent der Emissionsrechte umsonst.

Hätten die EHS-Firmen für all ihre Treibhausgastonnen gleich viel bezahlen müssen wie die Haushalte und die KMUs, dann hätte sie das 3 Milliarden Franken gekostet. Viele Konzerne erhielten sogar mehr Emissionsrechte geschenkt, als sie für ihre eigene Produktion brauchten. Überschüssige Emissionsrechte können sie verkaufen. Während über den ganzen Industriesektor hinweg die Emissionen von 2013 bis 2020 um rund 20 Prozent gesunken sind, schafften die EHS-Firmen in derselben Zeit nur rund 10 Prozent Reduktionen.

Ob sie diesen Rückstand bald aufholen werden, ist mehr als fraglich. Denn an den Regeln, die unter dem neusten CO2-Gesetz, also ab 2025 für die EHS-Firmen gelten, wird sich zumindest in den ersten Jahren kaum etwas ändern.

5) Zielvereinbarung: Künftig können sich alle Firmen von der CO2-Abgabe befreien

Für Firmen ausserhalb des EHS wird das neue CO2-Gesetz gar noch weitere Vorteile bringen. Denn die Möglichkeit, sich auf dem zweiten Weg, also durch eine Zielvereinbarung mit dem Bund von der CO2-Abgabe zu befreien, wird ausgebaut. Ab 2025 steht dieses Instrument nicht mehr nur denjenigen Firmen offen, die sowohl hohe Emissionswerte aufweisen als auch im internationalen Wettbewerb stehen, sondern allen.

Und dies, obwohl ein jüngst veröffentlichter Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), also dem höchsten Prüforgan der Schweiz, einiges daran zu bemängeln hat: „Gemessen an der Höhe der Abgabenbefreiung, von der die Unternehmen profitiert haben, ist das Ergebnis enttäuschend“, schreibt sie in ihrem Bericht. Zwar müssen Firmen mit einer Zielvereinbarung als Gegenleistung für die Befreiung von der CO2-Abgabe in einem Vertrag mit dem Bund festhalten, welche Klimaschutzmassnahmen sie umsetzen. Ganz grundsätzlich müssen sie aber nur Massnahmen zustimmen, die für sie wirtschaftlich tragbar sind. Deshalb erstaunt es wenig, dass die Betriebe laut der EFK mindestens 40 Prozent der vertraglich festgelegten Massnahmen sowieso, also auch ohne Befreiung von der CO2-Abgabe, umgesetzt hätten.

_____________________________________________________________________________________

Die Unternehmen mögen Zielvereinbarungen. Und das ist verständlich. Denn damit sparen sie Milliarden.

_____________________________________________________________________________________

Mit einem kleinen Rechenbeispiel weist die EFK in ihrem Bericht auf eine spezielle Kuriosität hin: Für ein Unternehmen, das im Jahr 2023 tausend Tonnen Treibhausgase emittiert und CO2-abgabepflichtig ist, beläuft sich die geschuldete CO2-Abgabe auf 120 000 Franken. Hätte sich dieses Unternehmen verpflichtet, seine Emissionen auf 850 Tonnen zu reduzieren, aber letztendlich doch 950 Tonnen emittiert, würde sich die geschuldete Sanktion in diesem fiktiven Beispiel auf 12 500 Franken belaufen. Darüber hinaus müsste das Unternehmen für seine zu viel emittierten Emissionen laut der EFK Emissionsrechte im Gesamtwert von rund 9000 Franken abgeben. „Die Sanktion ist in diesem Beispiel fünf- bis sechsmal niedriger als die Abgabe“, so die EFK.

Kurz: Die Instrumente sind derart schlecht aufeinander abgestimmt, dass es billiger ist, eine Zielvereinbarung einzugehen, nichts davon umzusetzen und stattdessen die Sanktionen zu bezahlen, als im System der CO2-Abgabe zu bleiben. Immerhin müssen die Unternehmen, die weiterhin von diesem Spezialdeal profitieren wollen, neu in einem Plan aufzeigen, wie sie bis 2040 die Emissionen aus fossilen Brennstoffen auf Null bringen wollen. Trotzdem erstaunt es, dass die Ausweitung der Zielvereinbarung über den gesamten Gesetzgebungsprozess hinweg von keiner einzigen Partei kritisch hinterfragt wurde.

Der Hauptgrund, warum sich Bundesrat, Ständerat und Nationalrat geschlossen dafür aussprechen: Die Unternehmen mögen das Instrument. Und das ist verständlich. Denn damit sparen sie Milliarden. Laut der EFK haben die per Zielvereinbarung abgabebefreiten Unternehmen von 2013 bis 2020 zusammen rund 900 Millionen Franken an CO2-Abgabe eingespart. Reduziert haben indes auch sie weniger als ein durchschnittlicher Industriebetrieb.

Dieser Beitrag erschien beim Magazin das Lamm und wurde Klima & Recht zur Zweitveröffentlichung zur Verfügung gestellt.